Hacerse mayor, o viejo, es que de todo cuanto recuerdas hayan pasado veinte años. Miras atrás, haces un poco de memoria, y resulta que todo ocurrió en pretérito pluscuamperfecto. Y no digamos cuando lo que han pasado son cuarenta. Ocurre a menudo al mirar viejas fotos o escuchar antiguas canciones, o cuando se te cruza un rostro que ya se cruzó antes, y tras escrutarlo como quien interroga a la esfinge reconoces a un amigo de la mili, un amor de juventud, un compañero de colegio. O no lo reconoces en absoluto, y a veces ni siquiera te reconoces a ti mismo.

Hace tres días me dijo una señora: «Soy la hija del comandante Labajos», y disparó una intensa cadena de recuerdos y sentimientos. Hace muchísimos años, cuando aún era un joven reportero, me acerqué a un hotel donde se casaba esa misma señora, entonces jovencita. Su padre era el militar español al que más quise y respeté en mi vida, y él me quería tanto como yo a él; así que cuando aparecí por el hotel del convite, el comandante Labajos -quizá ya era teniente coronel, pero para mí siempre fue el comandante-, vestido de azul oscuro de gran gala, dejó a la hija y a los invitados, se vino al bar a beber conmigo, y a los tres cuartos de hora tuvo que ir su hija, enfadada, a devolverlo a la fiesta. Estábamos hablando de sus recuerdos y de los míos. Estábamos hablando del Sáhara.

Aterricé en El Aaiún con veintitrés años -ahora hace cuarenta-, y permanecí allí nueve meses que cambiaron mi vida. El joven reportero que sólo llevaba en la mochila un par de guerras en plan pardillo, sur del Líbano y Chipre, se forjó allí en la disciplina de la crónica diaria, la brega local, la censura, las autoridades militares. Fue una aventura fascinante. En el Sáhara me hice de verdad periodista, y allí, testigo de la agonía de aquel pintoresco mundo africano y colonial, fui amigo de muchos de sus protagonistas, legionarios, paracaidistas, soldados de Nómadas o de la Territorial, y compartí con ellos patrullas, sobresaltos, episodios que nunca conté -aquellas incursiones clandestinas en Marruecos-, y también borracheras en el antro de Pepe el Bolígrafo y confidencias en compañía de una botella, un cartón de cigarrillos y alguna chica guapa -Silvia, la Franchute- de las que venían de la Península para animar el cabaret Oasis.

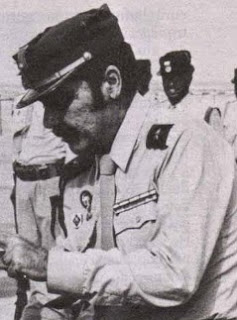

El comandante Labajos y otros -capitán Gil Galindo, capitán Sandino, teniente Albaladejo, teniente de nómadas Rex Regúlez- me adoptaron casi como padres y hermanos. Ahora unos están muertos y otros envejecen jubilados, recordando. Como hago yo ahora. Fui hace un rato a mirar sus viejas fotos y ahí están todos, aún jóvenes, apuestos, curtidos por el sol y la arena, en el desierto junto a sus tropas nativas: soldados magníficos, de leyenda, que parecen sacados de las páginas de Beau Geste. Presencié su sacrificio, su valor, su calderoniana disciplina de hombres honrados, y también su amargura y su vergüenza, su desesperación, cuando sus jefes, los generales y los políticos que pasteleaban con Washington y con Rabat, ordenaron desarmar a las tropas nativas y entregar el territorio a Marruecos. Algunos, los que se atrevieron, ayudaron a sus hombres a escapar y unirse al Polisario. Más tarde, durante muchísimo tiempo, cuando nos tomábamos una copa en Madrid después de que yo regresara de algún reportaje en la frontera con Argelia, todos me preguntaban lo mismo: «¿Has visto al cabo Belali, o al sargento Embarek?... ¿Siguen vivos Laharitani, Sidahmed, Brahim?... ¿Se acuerdan de mí?».

Cuarenta años, ya. Cuatro décadas de esa aventura y esa vergüenza. El Sáhara ya es marroquí sin remedio, y aquel sueño de arena no es más que una quimera de campamentos de refugiados, en la frontera perdida de ninguna parte. Mis amigos de entonces, los que siguen vivos -Mayandía, Roberto, Olegario, Yoyo-, echan tripa y envejecen añorando lo que fueron. Los demás se fueron, su lista aumenta a medida que envejezco, y algún día también yo me uniré a ellos: Rex Regúlez, Diego Gil Galindo, el teniente coronel López Huerta, el teniente Albaladejo, el comandante Labajos, el cabo Belali uld Maharabi... Como en esos momentos finales de las películas de John Ford, sus rostros de entonces se superponen en mi recuerdo, con el rumor del viento soplando entre las dunas. Cuarenta años ya, desde el Sáhara. Rediós. Eso es toda una vida. Me veo en el espejo, luego miro las viejas fotos, y apenas reconozco al muchacho flaco que sonríe con los brazos en los hombros de tantos amigos muertos.

26 de abril de 2015